In der allersüdlichsten Ecke Deutschlands liegt, in den Untersee vorgelagert, eine abgelegene Halbinsel, die „Höri“ genannt. Jetzt „hör i“ hatte Gott nach ihrer Erschaffung gesagt. Ein Gebiet zu damaliger Zeit so unbekannt wie irgend ein Gebiet des Transhimalaja. Eine lichte und unverdorbene Landschaft von seltener Innigkeit. Bei gutem Wetter leuchten aus der Ferne her die Berge der Schweiz und heben die Landschaft ins Erhabene.

Scheurmann hat sie sich erwandert, hat sie entdeckt, und lebt hier ein romantisches Idyll mit seiner jungen schönen Frau, dichtet, malt und schreibt. Eines Tages besucht ihn ein Baseler Freund und gerät sofort in Begeisterung:

„Das wäre ein Asyl für Hermann Hesse!“ – „Hesse?“ – „Was du kennst ihn nicht?“

Er reicht ihm eine Ausgabe von „Peter Camenzind“. „Das musst du lesen! Endlich mal etwas Frisches, Gesundes, etwas für uns.“

Scheurmann liest, und als er dem Schweizer einen Gegenbesuch in Basel macht, gesteht er, daß auch Ihn das Buch beeindruckt hat. „Dann solltest du den Verfasser kennen lernen.“

Am gleichen Tage bringt ihn der Freund in ein photografisches Atelier, das von zwei Schwestern Bernoulli geführt wird. Die eine, Maria, stellt er ihm als die Braut Herrmann Hesses vor.

Sie bittet ihn, den Verlobten aufzusuchen, der Freund habe ihm so viel vom Untersee vorgeschwärmt, daß er darauf brenne, ihn kennen zu lernen. Sie seien auf Heimatsuche. Ihr Verlobter sehne sich nach irgend einem Winkel der Verborgenheit.

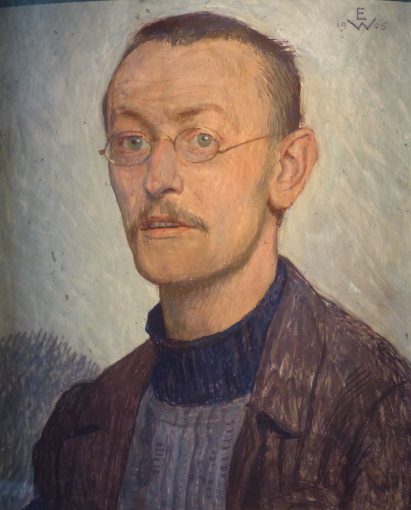

Er erfüllt ihren Wunsch und sucht mit dem Freunde den Verlobten auf. Sie betreten eine Buchhandlung in einer der Gassen der großen Handelsstadt. Ein schlichter, betont bürgerlicher junger Mann wird ihm als Dichter des „Peter Camenzind“ vorgestellt. Da ist äußerlich nichts sichtbar, was auf eine eine künftige Berufung deuten konnte. Wohl hat er ein feinliniges scharfgeschnittenes Profil und einen rassigen, von einem etwas wolligen Barte umrahmten Schädel. Die Augen sehen prüfend hinter der Brille hervor, der Mund ist ein wenig spöttisch gesenkt. In seiner posenlosen Schlichtheit ist er sehr sympathisch.

Hesse beginnt gleich von seinen Plänen zu sprechen. Er gedenke in Kürze den Buchhandel aufzugeben und zu heiraten. Ob der Maler da unten nicht ein Unterkommen für ihn wisse? Er stelle keinerlei Ansprüche, habe die Stadt satt und sehne sich nach naturnaher Umgebung. Scheurmann verspricht ihm Hilfe. Es gelingt ihm auch bald in dem Dörfchen Gaienhofen eine überfällige Bauernhütte ausfindig zu machen. Hesse kommt mit seiner Braut und ist begeistert. Auch der zu damaliger Zeit lächerliche Preis von 15 RM monatlich entspricht seinen Verhältnissen. 1904 heiratet der Siebenundzwanzigjährige Maria Bernoulli und siedelt von Basel an den See.

Als Scheurmann ihn zum ersten Male in seiner Klause besucht, findet er ihn auf dem Tische stehend, emsig bemüht, die Deckenritzen der niederen Bauernstube mit Zeitungspapier gegen Sand und Staubgerinsel abzudichten. der kleine Wohnraum atmet Beschaulichkeit. Was Hermann Hesse von dieser Abgelegenheit und bergenden Stille erwartet hat, schien erfüllt.

Die beiden Männer begegnen sich fortan oft, erleben sich in schlichter Menschlichkeit, als Suchende, wie sie beide es sind. Einmal treffen sie sich im Winter, beide einen Rodelschlitten hinter sich herziehend, auf dem Wege zur Höhe des „Heidehauses“ auf dem gegenüberliegenden Schweizer Ufer. Ein Anstieg von mehreren Stunden. Sie schreiten Seite an Seite schweigend zur Höhe, doch gerade dieses Schweigen in der übersonnten Winterlandschaft erweist, das sie sich gegenüber dem Ewigen verstehen.

Scheurmann fühlt sich von Hesse angesprochen. Er möchte ihm gerne näherkommen. Doch da gibt es Hemmungen. Hesse ist Alemanne, dem Süden mehr zugetan als dem Norden. Er offenbart eine fast fanatische Abneigung gegenüber Preußen. Scheurmanns Frau ist eine sichtbare Vertreterin diese von Ihm geächteten Teiles des Vaterlandes. Er friert in ihrer Gegenwart gewissermaßen ein.

Auch geistig sind die Abstände zwischen beiden zu groß Hermann Hesse ist Träger tiefster geistiger Schulung, vertraut in allen Bereichen, Scheurmann dagegen geistiger Wildling. Seine Bildung hat bei Hauptmann, Ibsen, Dostojewski, Björnson, Wedekind, nicht bei den Klassikern begonnen. Noch kennt er von diesem das Wenigste. Dennoch hat hat auch er schon einen Roman des Sturmes und Dranges geschrieben und große Anerkennung damit gefunden. „Ein Weg“. Hesse lehnt das Buch als „kaschubisch“ ab. Zudem: kometengleich steigt der Ruhm des Dichters. „Peter Camenzind“ trägt Hesses Namen mit einem Schlage durch ganz Deutschland. Er steht auf dem Forum der geistigen Welt. Die Zeitungen reißen sich um Beiträge. Man munkelt im Dorf, der Geldbriefträger sei dauernd auf dem Wege zu ihm. Bald ist auch der erste Schritt aus bescheidener Bürgerlichkeit getan. Hoch über dem See erbaut sich der Dichter eine „hochherschaftliche“ Villa, eine Dauerheimat, wie Hesse damals glaubt.

Die beiden Außenseiter des Lebens besuchen sich noch zuweilen, nicht oft, doch bei jeder Begegnung verharren Sie eine Weile in gutem Gespräch. Hesse kommt nie ohne eine Flasche Wein unter der Jacke. Er braucht diese Stimulanz wie er ein starker Raucher ist. Einmal nimmt er ein Bild für sein neues Heim mit, eine zarte Frühlingslandschaft und zeigt damit, daß er die Zielrichtung des Malers versteht.

Mit Hermann Hesse bevölkert sich die Halbinsel und verliert bald von ihrer Weihe. Zuerst kommt Ludwig Finkh, laut, lärmend, wie es sein Wesen ist. Er gebärdet sich als Treuhänder des ganzen Untersees, verkündet in der Presse des In- wie des Auslandes worttönig das Heiligtum dieser Landschaft. Von Jahr zu Jahr verliert die Halbinsel mehr ihr göttliches Gesicht.

Nach Verlauf von acht Jahren verläßt Herrman Hesse Gaienhofen wieder, die Traumwelt bewahrter Natur, das romantische Heidentum. Innere und äußere Dissonanzen geben Antrieb, sie wieder zu verlassen, um auf dem ewig treibenden Strome des Lebens fortgetragen zu werden zu größeren Aufgaben, vielleicht – zu einem Teil sicher – um auch der platten Unwiderstehlichkeit seines Freundes Ludwig Finkh, über den er weit hinausgewachsen ist, zu entweichen.

Verschiedentlich erreicht Scheurmann noch ein Gruß Hermann Hesses. Der letzte an ihn lautet: „Also Sie beide sind immer noch in der Höri, und auch in dieser lieben stillen Ecke wird es unheimlich und macht sich die Verrohung spürbar. Ich habe früher je und je mit ein wenig Neid an die gedacht, die nirgendwo abseits im eigenen Häuschen sitzen. Nun, mir war die Idylle von innen her zerstört, und so konnte ich Sie auch im Äußeren nicht wieder aufbauen, und bedauere das längst nicht mehr. Mein ältester Sohn ist jetzt als junger Maler zum ersten Male in Paris, im Sommer besucht er mich zuweilen im Tessin, dann sitzen wir beide im Grünen und aquarelieren, diese Tage gehören zu meinen besten“.

In Scheurmanns Tagebüchern steht einmal vermerkt: „Ich empfinde Hermann Hesse stets als die lebende Disharmonie: Ich sage dies nicht als Moralist oder in irgendeiner Überheblichkeit, sondern einzig als Feststellung. Der harmonische Mensch wird kaum Bücher seiner Art schreiben. Seines Wesens Gegensätzlichkeit ist Hesses Kraftquelle, sein schöpferischer Antrieb. – Auch ich habe zwei Seelen in meiner Brust, strebe nach Harmonie, aber fürchte diese zugleich. Dies klingt paradox, entspricht aber der Wahrheit. Harmonie ist Ruhe, Verstehen, höchstes Begreifen. Sobald diese Elemente bestimmen, erlischt der Trieb sich mitzuteilen. Im Streben nach Harmonie erwacht der schöpferische Geist, in erfüllter Harmonie stirbt er.“

Auszug aus: Lee Van Dovski, Eros der Gegenwart 1952, Neuer Pfeil-Verlag, Genf

Bemerkung: Lee van Dovski war mit Erich Scheurmann befreundet und hat ihn mehrfach besucht.